【2024年最新版】保育士必見!処遇改善1と2の違い解説

【2024年最新版】保育士必見!処遇改善1と2の違い解説

2024年における保育士の処遇改善は、現在の労働環境を見直す重要な取り組みとして注目されています。本記事では、「処遇改善1」と「処遇改善2」という二つの制度の違いについて詳しく解説します。これらの制度は、保育士の給与や労働条件を向上させることを目的としており、それぞれ異なる側面からアプローチを行っています。

まず、処遇改善1は主に保育士の基本給の引き上げを目指しています。この施策により、保育士のやる気を高め、より質の高い保育サービスの提供が期待されます。給与の改善は、保育士自身の生活の質の向上にも繋がるため、職業としての魅力を増す要因となります。

一方で、処遇改善2では、職場環境や福利厚生の充実が主な焦点となっています。この制度は、保育士が働きやすい環境を整えることを意図しており、研修や資格取得支援などの専門性向上にもつながります。処遇改善2を通じて、保育士のスキルを向上させることが、ひいては子どもたちへのより良い教育や育成に寄与することを目指しています。

このように、処遇改善1と2は異なる視点で保育士の待遇向上に貢献していますが、どちらも最終的には、質の高い保育サービスを提供するための基盤を作ることを目的としています。保育士自身がこれらの制度を正しく理解し、活用することが求められています。

イントロダクション

日本の保育士は、子どもたちの成長に欠かせない重要な役割を担っています。しかし、保育士の給与や労働環境は依然として課題が多いのも事実です。そこで国は、保育士の待遇を改善するための施策として「処遇改善1」と「処遇改善2」を導入しました。これらの取り組みは、保育士の魅力を高め、質の高い保育サービスを提供するために欠かせない要素です。

処遇改善1は、主に保育士の基本給の引き上げに重点を置いており、これにより保育士のモチベーションを高めることが目的とされています。年々厳しさを増す労働条件の中で、給与の改善は重要なポイントとなります。一方で、処遇改善2は職場環境や福利厚生の充実を目指しており、特に保育士の専門性を高めるための研修や資格取得支援に力を入れています。このように、両者は異なるアプローチを持ちながらも、最終的には保育士の待遇改善を通じて、より良い保育を実現することを目指しています。

今後の保育現場を支えるためには、保育士自身がこれらの制度を理解し、活用していくことが求められています。そのため、本記事では処遇改善1と2の具体的な違いや、それぞれがどのように保育士に影響を与えるかを詳しく解説していきます。これにより、保育士がより良い環境で働けるよう、情報を提供していきます。

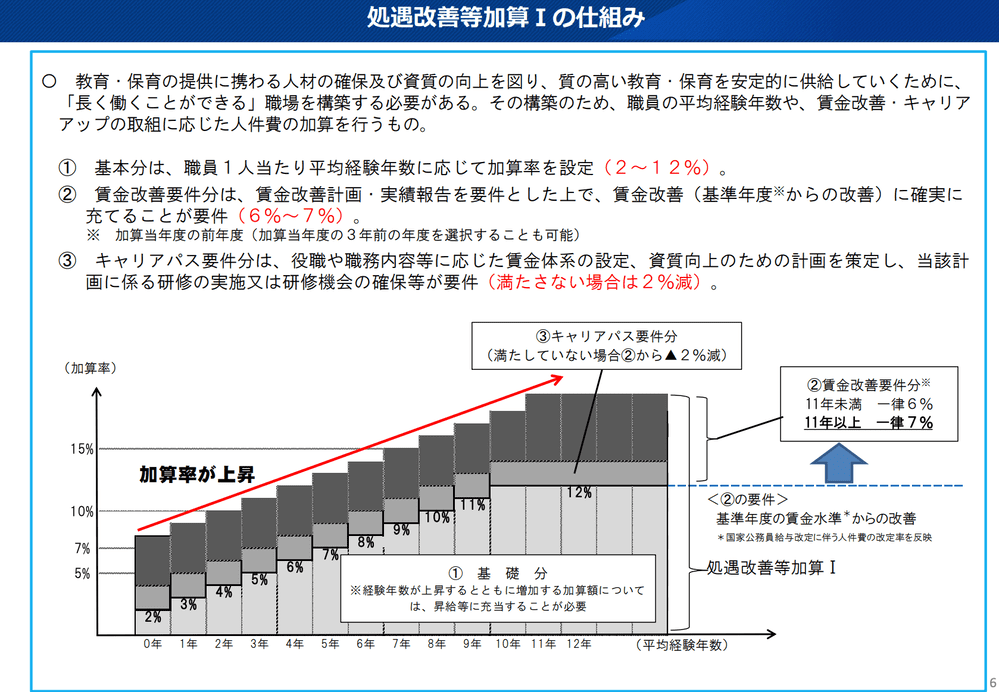

処遇改善1の概要

処遇改善1は、保育士の基本給を引き上げることを目的としており、保育士の労働条件の向上に直結しています。この施策は、保育士の給与を増額することで、彼らのモチベーションを高め、より質の高い保育サービスを提供することを狙っています。保育士の役割は非常に重要であり、子どもたちの成長に大きな影響を与えるため、処遇の改善は社会全体にとっても大きな意義があります。

具体的には、各自治体や保育所がその状況に応じて、処遇改善1に基づいた給与の引き上げを行います。このことにより、保育士の生活が安定し、より多くの人がこの職業を選びやすくなる背景もあります。保育士として働く人々が安心してキャリアを築ける環境を整えることは、結果的に保育の質の向上にも寄与するのです。

また、処遇改善1は短期的な利益にとどまらず、長期的には保育士の専門性をさらに高めるための土壌を作り出すことを目指しています。給与面での改善は、保育士が持っているスキルや経験を評価し、職業としての魅力を引き出す重要な要素となります。これにより、保育士業界全体がより活気を帯び、充実した育成環境が提供されることが期待されています。

処遇改善2の概要

処遇改善2は、保育士の職場環境や福利厚生の充実を目指す制度です。この制度は、保育士がより良い環境で働くことができるようにするための取り組みとして位置付けられています。具体的には、保育士の専門性を高めるための研修や資格取得支援が大きな柱となっており、実際に現場で求められるスキルを身につけやすくすることが狙いです。

また、処遇改善2では、保育施設ごとの魅力向上を図ることも重視されています。これにより、より多くの人が保育士として働くことに魅力を感じ、業界全体の人材確保にもつながることが期待されています。制度の適切な運用により、保育士の労働条件の改善や、より使いやすい労働環境の整備が進むことで、職務に対する満足度向上にも寄与するでしょう。

処遇改善2は、保育士が持つ専門的な知識や技術を活かせる機会を提供することで、職業の価値を高め、結果として質の高い保育サービスの提供を実現することを目的としています。このような取り組みが進むことで、保育士不足の解消にもつながることが期待されています。保育士自身がこの制度を理解し、積極的に活用することが重要です。

主な違いの比較

処遇改善1と処遇改善2の主な違いは、その目的と内容にあります。処遇改善1は、保育士の基本給を引き上げることを主眼とし、直接的に給与面での改善を図る施策です。これにより、保育士の経済的な負担が軽減され、やる気を引き出す効果が期待されています。特に、長年にわたり低賃金で働いてきた保育士にとっては、安定した生活を支える重要な支援となります。

一方で、処遇改善2は、保育士の労働環境や福利厚生の充実を目指した取り組みです。この制度は、職場の環境を改善し、働きやすさを向上させるための支援を行います。具体的には、専門的な研修の提供や資格取得支援が含まれており、保育士の専門性を高めることに寄与します。また、これにより職場全体の雰囲気やチームワークの向上も期待でき、結果的に質の高い保育サービスを提供することに繋がります。

このように、処遇改善1と処遇改善2は異なるアプローチを取りながらも、最終的な目的は共通しています。それは、保育士の待遇改善を通じて、より良い保育環境を作り出し、子どもたちに質の高い保育を提供することです。保育士がこれらの制度を理解し、積極的に活用することで、職場の環境が改善され、結果として保育の質も向上することが実現できるでしょう。

処遇改善がもたらす影響

処遇改善は、保育士の労働条件やモチベーションに大きな影響を与える要素です。「処遇改善1」と「処遇改善2」の導入により、保育現場は徐々に変化しています。特に処遇改善1では、基本給の引き上げを通じて、保育士の給与水準を向上させることが目指されています。これによって、保育士たちは自らの仕事に対してより誇りを持ち、長く勤めたいと考えるようになるでしょう。

一方、処遇改善2においては、職場環境や福利厚生の充実が重要視されています。充実した職場環境は、保育士の心身の健康を保つためにも欠かせません。また、研修や資格取得支援を通じて、保育士の専門性を高めることは、結果的に子どもたちへのサービスの向上につながります。専門性の高い保育士が増えることで、より質の高い保育が実現されるのです。

これらの処遇改善施策は、保育士だけでなく、保護者や子どもにも良い影響を与える可能性があります。保育士が働きやすくなることで、彼らのやる気や創造性が高まり、より良い教育・保育の提供が期待されるからです。今後の保育業界にとって、処遇改善の進展は、ますます重要なテーマとなるでしょう。

まとめ

保育士の処遇改善は、近年ますます重要なテーマとして取り上げられています。特に、「処遇改善1」と「処遇改善2」は、保育士の労働環境や給与に直接的な影響を与えるため、多くの保育士が注目しています。これらは、制度の趣旨や目的において明確な違いがありますので、理解しておくことが不可欠です。

「処遇改善1」は、主に保育士の基本給を引き上げることを目的としています。この制度により、保育士のモチベーションを高め、職業としての魅力を向上させることが期待されています。高い基本給は、保育士をこの職業に留めるための重要な要素であり、安定した生活を支える基盤となっています。

一方で「処遇改善2」は、主に職場環境や福利厚生の向上を重視しています。具体的には、研修や資格取得の支援、労働環境の改善に資金を充当することを目的としています。このような取り組みにより、保育士が専門性を高め、より質の高い保育を提供できるようにすることが求められています。

これらの制度は、そのアプローチは異なりますが、最終的には保育士の待遇改善を通じて、質の高い保育サービスを実現することを目指しています。そのため、保育士自身がこれらの制度の内容をしっかりと理解し、自らの環境を改善するための一助とすることが期待されているのです。

Preguntas frecuentes

処遇改善1と処遇改善2には具体的にどのような違いがありますか?

処遇改善1と処遇改善2は、保育士の給与や待遇向上を目指す施策ですが、その内容には大きな違いがあります。処遇改善1は、基本的な給与の額を上昇させるもので、主に処遇改善手当が支給されます。これにより、保育士の基本給が一定の基準に達することを目的としています。一方、処遇改善2は、保育士の給与の中でもより高い評価を受ける職員に向けた手当で、特に経験年数や資格に応じた手当が増える傾向にあります。さらに、今後の制度改正で処遇改善2の支給基準が柔軟に見直される可能性もあるため、保育士のキャリアアップを促進するポイントとなります。

どのようにして処遇改善の申請を行うことができますか?

処遇改善1や2の申請は、各保育施設が行うことになります。まず、申請のためには必要な書類や情報を整備し、所定の申請フォームを完成させる必要があります。また、年度ごとに定められた期限内に申請を行うことが重要です。保育施設は、自施設の保育士がどの基準に該当するのかを正確に把握し、その情報を基に適切な手当を申請することが求められます。さらに、各自治体によって手続きの流れや必要書類が異なるため、事前に情報を収集し、正確な手続きを行うことが大切です。

処遇改善手当はどのくらいの金額が支給されますか?

処遇改善手当の金額は、処遇改善1と処遇改善2それぞれで異なりますが、基本的には保育士の勤続年数や「資格の種類」に応じて変動します。処遇改善1については、1人当たり数万円程度が一般的に支給されることが多く、処遇改善2ではさらに高額な金額が設定されていることがあります。具体的な金額は、年度によっても変動し、国からの予算配分や外的要因によって影響を受けるため、最新の情報を常にチェックする必要があります。また、受給できる金額は各保育施設の運営状況にも依存するため、施設側がどういった取り組みを行っているかも大きな要因となります。

処遇改善を受けるためには、どのような条件が必要ですか?

処遇改善を受けるためには、まず保育士自身が適正資格を有していることが基本条件となります。具体的には、保育士資格を持っていることが求められ、その上で実務経験が一定年数必要です。また、処遇改善1や2を受けるには、保育施設が適切な申請を行い、国や地方自治体の基準を満たすことも重要です。特に、処遇改善2については、いくつかの評価基準が設けられており、保育士がどの程度スキルアップや自己研鑽を行っているかが考慮されることもあります。このように、受給条件は多岐にわたるため、しっかりと自己の状況を把握しておくことが重要です。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。

関連ブログ記事