【2024年最新版】大吟醸と吟醸の違いと魅力を解説!

この記事では、日本酒の中でも特に人気のある大吟醸と吟醸について、それぞれの特徴や魅力を詳しく解説します。これらはどちらも米を原料とするお酒ですが、精米歩合や香り、味わいにおいて大きな違いがあります。そのため、場面に応じて選ぶ楽しさがあります。

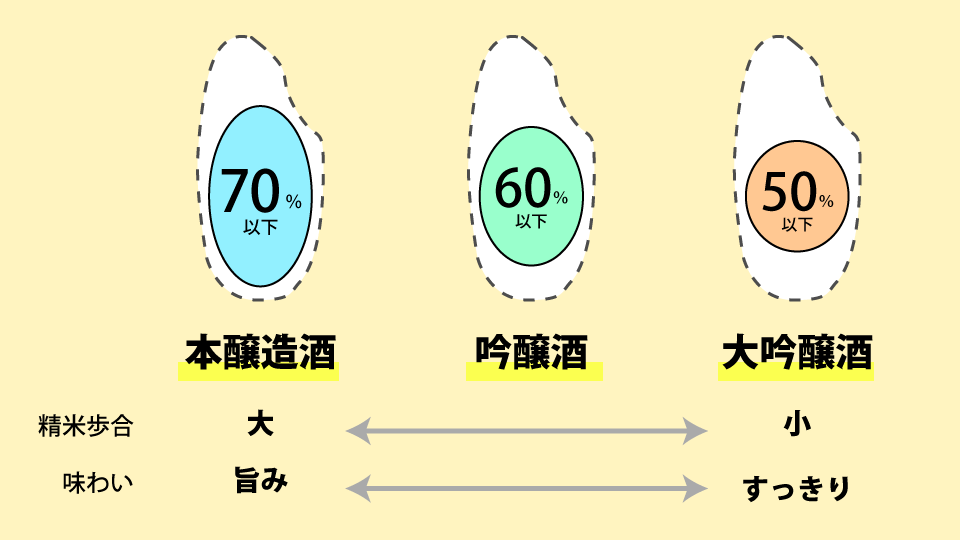

まず、大吟醸は特に香りが高く、フルーティーで繊細な風味が特徴です。精米歩合が50%以下であるため、米の厳選された部分のみが使用され、その結果として得られる透明感のある味わいが楽しめます。特別な場面や贈り物に最適な選択肢と言えるでしょう。

一方、吟醸は精米歩合が60%以下で、少し力強さを感じる風味があります。大吟醸に比べて若干親しみやすい味わいを持ち、日常的な食事とも合わせやすいのが魅力です。このように、それぞれの日本酒には個々の特徴があり、飲むシーンや料理に合わせて選ぶことができます。

イントロダクション

イントロダクション

日本酒の世界には、さまざまな種類の酒がありますが、特に大吟醸と吟醸はその中でも人気のあるカテゴリーです。これらの日本酒は、米の精米歩合や製造方法によって大きな違いがあります。そして、その違いが香りや味わいに反映されるため、選ぶ際には注意が必要です。

まず、大吟醸は精米歩合が50%以下という高い基準を満たした酒で、非常に繊細な香りと豊かな味わいを持っています。フルーティーなアロマが楽しめるため、特別な場面やお祝い事にふさわしい選択とされています。対して、吟醸は精米歩合が60%以下で、やや力強い風味が特徴です。日常的に楽しむのに適しており、食事との相性も良いです。

このように、両者は異なる魅力を持っており、シーンや好みに応じて選ぶことができるのが大きなポイントです。日本酒を選ぶ際には、酒の種類や特性を理解し、自分に最適な一杯を見つけることが楽しい時間となるでしょう。

大吟醸とは

大吟醸は、日本酒の中でも特に高級な部類に位置付けられており、精米歩合が50%以下の米を使用します。この精米歩合とは、酒米の外側を削る割合を示しており、米の中心部分だけを使うことで、より純粋で繊細な味わいを引き出すことができます。大吟醸の特徴は、その香りが非常にフルーティーであり、洋梨やリンゴ、バナナなどの果物を思わせる香気が漂います。

大吟醸は、手間暇をかけた製造過程が特徴的で、一般的には小規模な酒蔵で仕込まれます。特に、低温でじっくりと発酵させることで、その風味を最大限に引き出すことが重要です。このような製法により、味わいは滑らかで上品な仕上がりとなり、飲み口もとても軽やかです。

大吟醸は、その高い品質ゆえに、特別な場面やギフトとして重宝されます。また、そのエレガントな風味は、高級料理や特別な食事との相性も抜群であり、食事を一層引き立てる役割を果たします。このように、大吟醸は日本酒の中でも特に魅力的な選択肢となっています。

吟醸とは

吟醸とは、日本酒の中でも特に芳香が豊かで、飲みごたえのある品種です。吟醸酒は、精米歩合が60%以下の米を使用し、丁寧に醸造されます。この製法により、果物や花を思わせるフルーティーな香りが引き出され、飲む人を魅了します。吟醸酒は、軽快な口当たりがありながらも、しっかりとした味わいを持っているため、食事と合わせやすいのが特徴です。

さらに、吟醸の香りは、一般的に華やかで、香ばしさや甘みも感じられます。これにより、特に日本料理との相性が非常に良く、和食の繊細な味わいを引き立てる役割を果たします。また、吟醸酒は、そのバランスの取れた風味から、普段の食事シーンから特別な場面まで幅広く楽しまれています。

吟醸酒を楽しむ際には、冷やして飲むのが一般的ですが、温めて飲むこともできます。温度によって変わる味わいや香りの変化を楽しむことで、一層深い体験を得ることができるでしょう。このように、吟醸は、さまざまなシーンで楽しむことができる、魅力あふれる日本酒です。

精米歩合の違い

大吟醸と吟醸の最大の違いは、精米歩合にあります。大吟醸は米の外側を50%以上削り、中心部分のみを使用して作られます。この高い精米歩合によって、雑味が減少し、より高雅でクリアな味わいが生まれます。一方、吟醸は60%以下の精米歩合で仕込まれ、ややふくよかな風味を持ちます。吟醸酒は、豊かな旨味と香りを楽しませてくれるため、食事と相性が良いのが特徴です。

精米歩合の違いは、酒の香りにも影響を与えます。大吟醸は、果物を思わせる華やかな香りを持ち、特に冷やして飲むとその香りが際立ちます。吟醸は、アロマが少し強く感じられることが多く、バランスのとれた香りが楽しめます。これらの違いは、飲むシーンに応じて選ぶ際の重要なポイントとなります。

このように、それぞれの酒には独自の魅力があり、自分の好みに応じて楽しむことができます。大吟醸は特別な場面での贅沢な選択肢として、吟醸は日常の食事にぴったりな選択肢として、選ばれることが多いです。どちらを選んでも、日本酒の奥深い世界を味わうことができるでしょう。

香りと味わいの特徴

大吟醸と吟醸は、日本酒の中でも特に人気のある分類ですが、その香りと味わいには明確な違いがあります。大吟醸は、精米歩合が50%以下の米を使用しており、これにより非常に繊細でフルーティな香りが生まれます。この香りは、まるで果物のような甘さや花の香りを連想させ、飲む前から期待感を高めるものです。味わいも滑らかで、口に含むとクリーミーなテクスチャーが広がります。

一方、吟醸は精米歩合が60%以下の米を使用しており、やや力強い風味が特徴です。香りにはフルーツやハーブのニュアンスがあり、もう少し複雑さを感じることができます。味わいもスムーズでありつつ、しっかりとしたコクがあり、食事との相性が良いことが魅力です。特に、和食との組み合わせでその特性が活きてきます。

このように、大吟醸と吟醸は同じ日本酒でありながら、香りや味わいの特徴が異なります。特別な場面には大吟醸を、日常的な食事には吟醸を選ぶことで、それぞれの良さを存分に楽しむことができるでしょう。どちらを選ぶかは、シーンや個人の嗜好に依存するため、その日の気分に合わせて選ぶのも楽しみの一つです。

価格の比較

大吟醸と吟醸の価格は、それぞれの特性や製造過程によって大きく異なります。大吟醸は、高精米の米を使用し、手間暇かけて醸造されるため、一般的に価格が高くなる傾向があります。特別な場面や贈り物としてふさわしい高級酒として位置付けられていることから、その価値が認められています。

一方で、吟醸は比較的リーズナブルな価格帯で手に入れることができるため、日常の食事やアペリティフに適した選択肢となります。吟醸は、フルーティーで華やかな香りを持ちながらも、大吟醸よりはアプローチしやすい味わいを楽しめるため、カジュアルなシーンでも多く楽しまれています。

このように、価格に関しては大吟醸が高級ラインであるのに対し、吟醸は日常使いができる範囲のコストパフォーマンスの良い選択肢として人気を博しています。どちらも独自の魅力を持っていますが、予算やシチュエーションに応じて選ぶことで、より豊かな日本酒体験を楽しむことができるでしょう。

飲み方のおすすめ

大吟醸と吟醸は、それぞれの独自の特徴を楽しむために適切な飲み方があります。まず、大吟醸はそのフルーティーで繊細な香りを楽しむために、冷やして飲むことが一般的です。冷やすことで、香りがより引き立ち、滑らかな口当たりを楽しむことができます。特に、グラスは薄いものを選ぶと、香りがより感じやすくなります。飲む際は、ゆっくりとその香りを楽しむことが大切です。

一方、吟醸は少し温めて飲むこともできます。温めることで、力強い風味が引き出され、食事との相性が良くなります。特に、和食と相性の良いアプローチとして、このスタイルで楽しむことが勧められています。また、吟醸は日常的な食事に合わせやすいため、気軽に楽しむことができる点も魅力の一つです。

それぞれの日本酒を楽しむ際には、料理とのペアリングも考慮すると良いでしょう。大吟醸は寿司や刺身などの洗練された料理と、吟醸は焼き魚や煮物などの和食との相性が良いです。自分の好みに応じて、最適な飲み方を見つける楽しみも、酒を味わう醍醐味と言えるでしょう。

まとめ

大吟醸と吟醸の違いは、精米歩合をはじめとするいくつかの要素に起因しています。大吟醸では50%以下の米を使用し、極めて高い精米技術によって、米の中心部分のみを精米します。これにより、フルーティーで繊細な香りや、より滑らかな味わいが実現されます。反対に、吟醸は60%以下の精米歩合から作られ、より力強い風味を持ったお酒となっています。

大吟醸はその特別な製造過程から、価格も高めであり、特別な場面や贈り物に最適とされています。一方、吟醸は比較的手が届きやすく、日常的な食事と合わせやすいため、家庭での楽しみとしても人気があります。両者の違いを理解し、自分の好みに合った日本酒を選ぶことで、より豊かな飲酒体験を楽しむことができるでしょう。

このように、大吟醸と吟醸にはそれぞれ異なる魅力が存在します。日本酒を楽しむ際には、ぜひその違いを考慮しながら、お気に入りの一杯を見つけてみてください。

Preguntas frecuentes

大吟醸と吟醸の違いは何ですか?

大吟醸と吟醸の大きな違いは、使用される米の精米歩合と製造プロセスにあります。大吟醸は、米を通常50%以下に精米し、残った米の中心部分だけを使用します。この高い精米率により、より高品質で繊細な風味を持つ酒が生まれます。一方、吟醸は米の精米歩合が60%以下であり、こちらも高品質ではありますが、大吟醸ほどの精密さや複雑さには欠ける場合があります。こうした違いから、大吟醸はしばしば高級酒として扱われることが多く、その味わいは甘みやフルーティな香りが強いのが特徴です。

大吟醸や吟醸はどんな料理に合いますか?

大吟醸や吟醸は、その独特の味わいと香りから、幅広い料理と相性が良いです。特に、刺身や寿司などの新鮮な海の幸、または鶏肉や豚肉の軽いグリル料理と一緒に楽しむと、その風味がさらに引き立ちます。また、和食だけでなく、フランス料理やイタリアンとも組み合わせることができます。特に、大吟醸のリッチな味わいは、クリーミーなソースやハーブを使用した料理とも良く調和します。料理の特性を引き立てるためには、温度にも注意が必要で、冷やして飲むことでその香りと味わいを最大限に楽しむことができます。

どのようにして大吟醸や吟醸を選べば良いですか?

大吟醸や吟醸を選ぶ際は、まず自分の好みや飲みたいシーンを考えることが重要です。甘めのフルーティな香りが好きなら、大吟醸を選ぶと良いでしょう。また、価格帯も広いので、コストパフォーマンスを重視する場合は吟醸を検討してみると良いです。ラベルを確認することも大切です。生産地や醸造元の情報をチェックし、評判やレビューも参考にすることで、より自分に合った銘柄を見つけることができます。さらに、試飲会や酒屋での試飲を通じて実際の味わいを体験することも、良い選択につながるでしょう。

保存方法はどうすれば良いですか?

大吟醸や吟醸は、保存方法によってその風味が大きく変わるため、注意が必要です。基本的には、直射日光を避け、温度変化の少ない涼しい場所で保存するのが理想です。開栓後は、冷蔵庫で保存し、できるだけ早く消費することをお勧めします。特に、大吟醸はその香りやフレッシュさが命ですので、開栓後は数日内に飲み切るようにしましょう。また、持ち運びの際には、温度変化に気を付けて、特に夏場は車内などの高温になる場所に放置しないようにしましょう。こうした注意点を守ることで、最良の状態で日本酒を楽しむことができます。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。

関連ブログ記事